불난 곳에 폭탄 설치한다?

유정 화재엔 화끈한 맞불이 정답

곤경에 처한 대상을 도와주긴커녕, 오히려 상황을 악화시킬 때 흔히 ‘불난 집에 부채질한다’고 표현하곤 한다. 그런데 이 같은 옛 속담과 달리 실제로 화력을 더욱 돋워야 진화에 성공할 수 있는 사례가 있단다. 바로 석유와 천연가스를 채굴하는 유전(油田)에서 발생한 유정 화재다.

순간적으로 산소를 차단해 화마를 잠재우는 폭발의 위력

화재가 일어나기 위해선 반드시 충족해야 할 요소가 있다. 열과 연료, 그리고 산소다. 만약 세 가지 가운데 모자라는 조건이 있다면 이미 타오른 불일지언정 쉽게 꺼지기 마련이다. 이러한 원리를 떠올려 볼 때, 유전을 침범한 화마는 여러모로 치명적이다. 지구상에 존재하는 한, 불씨를 자극할 공기는 계속해서 공급받을 수 있을 테다. 게다가 지층 아래 가연성 물질이 가득한 만큼 자연 진화는 기대하기 어렵다. 덧붙여, 시간을 지체할수록 환경오염과 자원 낭비, 유가 상승 등 각종 문제가 뒤따른다.

그럼 유정 화재를 해결할 방법이란 무엇일까. 우선 물이나 질소를 이용한 진압은 앞서 설명한 규모에 걸맞은 용량을 준비해야 원하는 결과를 얻을 수 있다. 실상 근처 바다에서 해수를 끌어다가 가까스로 수습한 사례가 있기에 영 불가능하진 않다. 단. 지원 환경이 갖춰져야 하며, 수천 도에 이르는 현장까지 접근하기가 녹록지 않다는 점이 걸림돌이다.

반면 비교적 간단히 처리하는 방식이 있으니, 다름 아닌 폭파다. 언뜻 무모하게 들릴 수 있는데 신속성과 효과에 있어선 단연 비할 데 없이 탁월하다. 화재 지점에 폭발물을 설치하고 터트리는 과정에서 순식간에 산소를 차단해 더는 불이 번지지 않게끔 막는 이치다.

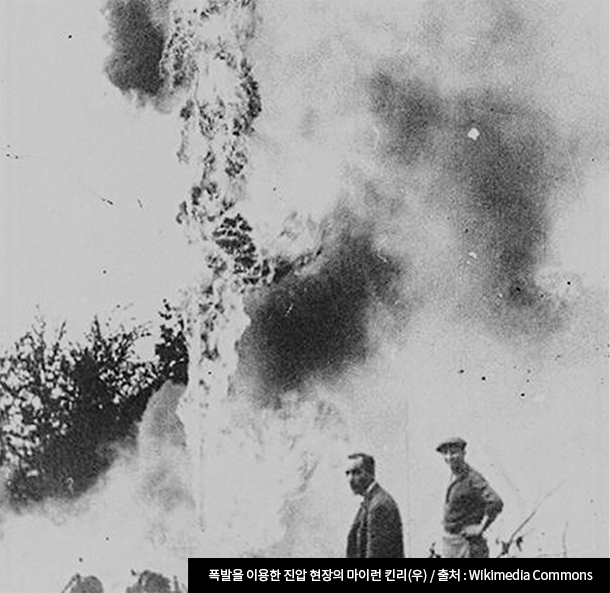

유정 화재 진압의 선구자, 마이런 킨리

앞서 소개한 획기적 방안을 널리 선보인 인물은 유정 화재 진압의 선구자로 불리는 마이런 킨리(Myron Macy Kinley, 1898~1978)다. 단, 시초는 아버지이자 미국 캘리포니아주에서 관련 화재 진압에 혁혁한 공을 세운 칼 킨리(Karl T. Kinley)라고 할 수 있겠다. 1913년 유전에서 생긴 화재에 맞서 대책을 세우던 칼은 우연히 불길이 올라오는 입구에 다이너마이트를 터트려 산소를 차단하는 아이디어를 고안했다.

당시 대성공을 거두며 유정 화재 진압의 표준으로 통하기 시작한 해당 방식은 대를 이어 전해졌는데 제1차 세계대전에 참전했다가 전역해 돌아온 마이런이 1926년 동생 플로이드와 회사를 세우고 본격적으로 사업화하면서 비로소 세간에 알려졌다. 특히 석유 시추 붐이 한창이었던 오클라호마주를 중심으로 활약한 덕분에 3년째인 1929년엔 중부 내륙 지역에서 최고로 손꼽히곤 했다. 더 나아가 1931년에는 거의 2년간 타오르며 진화 자체가 불가능하리라 여겼던 루마니아 모레니 유전 180호 화재를 잠재워 세계적인 명성을 거머쥐었다.

물론 불과 폭발물, 두 가지 위험이 공존하는 곳에서 부상을 피하기란 어려웠다. 1936년 텍사스 현장에서 설치한 화약이 예상보다 빨리 폭발하면서 대피할 시간이 모자랐던 그는 우측 옆구리와 다리를 심하게 다쳤고, 평생 한쪽 발을 절어야 했다. 그러나 역경을 딛고 더 나은 기술과 전문성을 연마해 중동, 일본, 중남미 등을 누볐다. 더불어 훗날 아내인 제시 킨리가 출간한 책 제목과 같은 <(유정 화재엔) 킨리를 불러라(Call Kinley)>라는 별명으로 내내 일컬어지며 행보를 이어갔다. 1965년 은퇴하면서 마침내 평온한 노후를 보낸 마이런은 1978년 세상을 떠났으나 공로는 길이 남아 추앙받고 있다.

쿠웨이트에서 러시아에 이르기까지 탁월한 효과는 현재진행형

다이너마이트를 터트려 유전에 붙은 화마를 떨쳐낸 대표적 사례로는 1991년 1월에 발생한 쿠웨이트 유전 화재를 들 수 있다. 걸프전쟁을 치르던 중 쿠웨이트에서 퇴각하던 이라크 군이 현지 유전 935개 중 무려 751개에 방화했는데 연합군이 이 방법으로 서둘러 막으면서 기간을 단축할 수 있었다고 평가받았다.

한편 3대 산유국 가운데 하나인 러시아에선 2020년 5월 이르쿠츠크 야락타 유전에서 난 불에 대전차 총을 쏴 폭발시켰다고 보도했다. 기존 방식이 여전히 잘 쓰이고 있다는 사실을 다시금 입증한 셈이다. 구소련이 지배하던 1966년엔 우즈베키스탄 대형 유전 화재 당시 핵폭탄으로 3년 이상 이어질 뻔한 불을 막았다는 기록이 있지만, 당연히 현재는 방사능 오염을 우려해 금지하고 있다.

- 참고자료 출처 :

- https://en.wikipedia.org/wiki/Myron_M._Kinley

- https://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry=KI023

- https://www.joongang.co.kr/article/2539212

- https://www.etnews.com/20141030000004

- https://www.thefirearmblog.com/blog/2020/06/16/how-do-russians-put-out-an-oil-fire-with-an-anti-tank-gun-of-course/

글. 오민영