미국은 국가 차원의 손해배상, 일본은 최대 사형…

우리나라의 방화죄는?

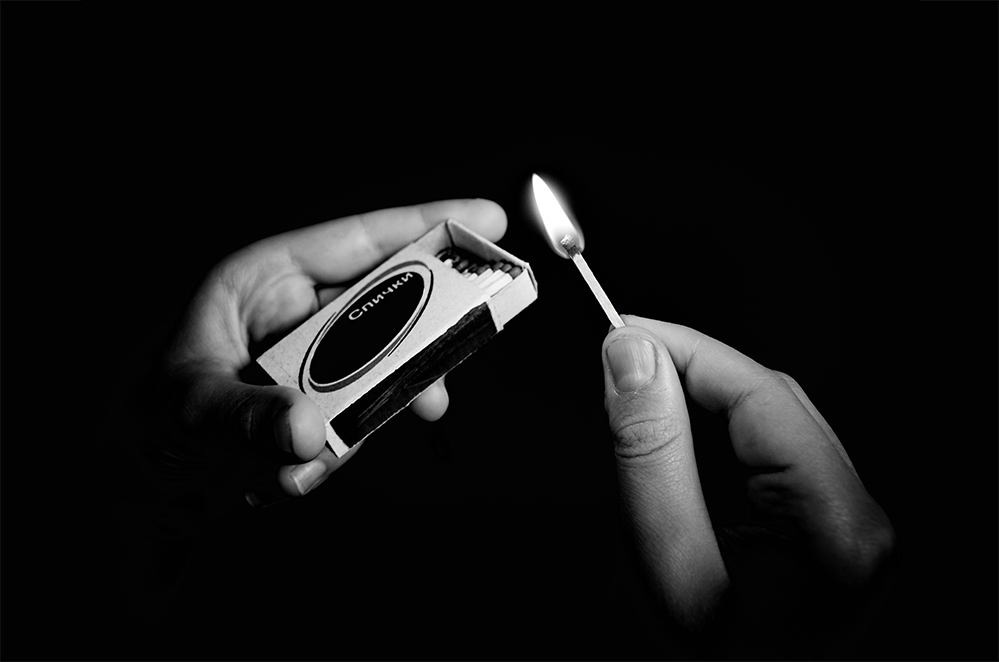

올해 3월, 강원 강릉 옥계면과 동해 일대가 화염에 휩싸였다. 산림 1,850만㎡를 순식간에 잿더미로 만든 원인은 다름 아닌 방화였다. 물론 인근 주민이 일제히 대피해야 했던 이 대규모 화재엔 재산상 피해, 소방인력과 각종 물자 지원으로 인한 국가적 손실 등이 뒤따랐다.

그렇다면 일부러 불을 낸 행위엔 과연 얼마나 무거운 책임을 얹어야 마땅할까. 미국, 일본, 호주 등의 사례를 통해 현재 우리 사회의 이슈를 깊이 있게 파악해 본다.

고의 여부에 따라 처벌 경중이 달라지는 방화죄, 초범이나 고령은 관대한 처분

우리나라에선 일찍이 ‘불장난하면 밤에 오줌 싼다’는 속설을 교육에 활용하곤 했다. 이불에 실례하면 키를 쓰고 이웃집에 소금 얻으러 가서 창피당해야 하니 불에 대한 위험성을 따끔하게 주지하기엔 제격이었던 셈이다.

그런데 정작 현대에 와서는 화재를 일으키는 행동, 즉 방화는 그다지 무겁게 여기지 않고 있다. 아동이나 청소년이 재미로 낸 불은 철이 없었을 뿐이라는 분위기이며, 입산자가 아무 데나 툭 털어 버린 담배 불씨가 숲에 옮겨 붙었다고 하면 동정하는 여론이 생기곤 한다.

법적 처벌 수위 역시 마찬가지다. 산불을 중심으로 살펴볼 때 「산림보호법」에 따르면 악의를 품고 타인 소유 산림에 불을 지른 자는 5년 이상 15년 이하 징역, 실수는 3년 이하 징역이나 3,000만 원 이하의 벌금에 처하는 정도다. 언론에선 그마저 초범이나 고령은 관대하게 처분한다고 보도했다.

더 나아가 타인이 보유한 물품을 태워 공공 위험을 발생시켰다면 형법 제167조 제1항에 따라 일반물건방화죄로 보며 1년 이상 10년 이하 징역에 해당한다. 한편 자신의 소유물일 땐 비교적 가볍다. 형법 제167조 제2항에 따라 자기소유일반물건방화죄로 판단하고 700만 원 이하 벌금이나 3년 이하 징역을 판결한다. 반면 사람이 있는 건물이나 자동차에 대한 방화는 형법 제164조 1항 현존건조물방화죄와 현존자동차방화죄에 속하며 3년 이상 또는 무기징역으로 정하고 더욱 엄히 단속하고 있다. 그러나 과실은 형법 제170조 제1항과 제2항에 규정하는 실화죄로 달라져 1,500만 원 이하의 벌금으로 대폭 낮춰진다. 방화로 조사받은 범인 대다수가 고의성을 애써 부인하는 배경이다.

그럼 해외에서 방화죄 처벌은 어떻게 이뤄지고 있을까. 우선 미국은 주마다 법이 다르고 각종 판례에 따라 결과가 달라질 수 있는 만큼, 단언하긴 어렵다.

다만 지난 2018년 6월 오리건주 후드리버 카운티 법원은 15세 소년이 장난으로 저지른 방화에 관해 3,661만 달러(한화 약 395억 원)를 배상하라는 판결을 내린 바 있다. 언뜻 보면 천문학적 규모인 금액이지만, 여의도 면적의 23배인 산림 19.4ha를 불태웠으며, 인근 포틀랜드에서 멀리 시애틀까지 재가 날리는 수준이었다는 사실을 참작한다면 절대 과하지 않다. 게다가 일부러 폭죽을 2차례나 던졌다는 점에 고의성이 다분하고, 컬럼비아강 협곡에서 시작한 화재가 자연보호구역을 소실하면서 관광 수입 1,350만 달러(한화 약 145억 원), 진압 비용 2,000만 달러(한화 약 215억 원) 등 손해가 막심했다.

아울러 법원은 소년에게 산불에 휘말린 피해자 152명과 관련 공공기관에 사과문을 쓰도록 하고 해당 액수를 부모 지원 없이 직접 갚으라고 명령했다. 단, 미성년자인 범인이 거액을 갚기엔 버겁다는 변호를 인정해 정부가 나서서 배상금 납부 일정을 짜도록 돕고, 무사히 보호관찰 기간을 마친 10년 뒤엔 배상 중지를 고려하겠다는 여지를 남겼다.

그런가 하면, 일본은 방화엔 여지없이 징벌을 강조해 일벌백계 해왔다. 특히 중세 에도시대부터 전해 내려오는 실화 바탕의 가부키(전통 연극) <야오야오시치(八百屋お七)>를 보면 사안을 매우 엄격하게 다뤄온 역사를 알 수 있다.

작품 제목은 채소가게 일곱 번째 딸이라는 의미인데 실제로 그 출신이었던 오시치라는 소녀가 화재로 인해 근처 사찰인 쇼센인으로 피난 갔다가 동자승 이쿠타 쇼노스케를 보고 첫눈에 반한다. 그런데 첫사랑을 다시 만나고 싶어서 이미 불이 났던 장소에 방화했고 결국 재판을 거쳐 화형당했다. 당시 일대 전체가 목조 가옥인지라 작은 불씨가 크게 번지기 쉬운 데다 의도가 불순해 간과할 수 없었던 까닭이다. 게다가 메이레키 대화재라는 재앙을 경험하면서 실수조차 단순히 넘길 수 없었다.

이러한 맥락은 현재 또한 크게 다르지 않다. 현지 형법 제108조에 의하면 방화는 최대 사형까지 가능한데 지금은 사실상 형을 집행하지 않는 한국과 달리 일본은 2021년에 재개했다. 따라서 2020년 36명이 사망한 교토애니메이션 사무소 방화사건 범인은 검거 후 ‘어차피 나는 사형’이라고 답하며 자신이 입은 심한 화상을 치료하지 않겠다고 밝히기도 했다.

자연경관이 아름답기로 유명한 호주는 일본보다는 다소 온건하지만, 방화는 최고 징역 25년, 인명 피해가 발생할 땐 무기징역까지 처하고 있다. 환경오염과 더불어 보호동물 상해나 사망까지 생각하면 타격이 큰 까닭이다.

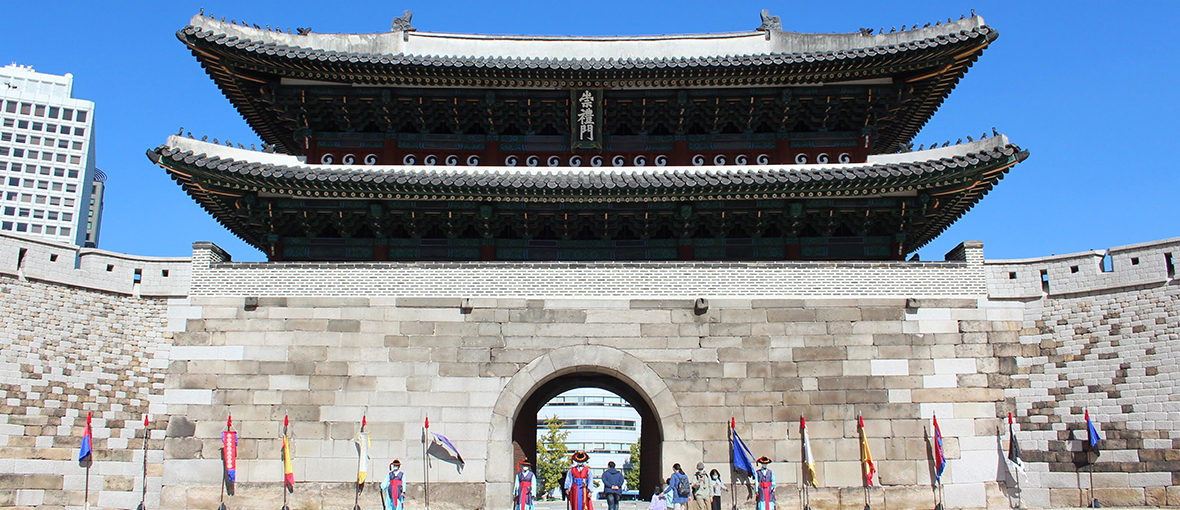

다시 돌아와서, 2003년 대구지하철화재참사, 2008년 숭례문 화재 등 대규모 방화사건으로 고생을 치른 한국은 이번 산불을 통해 더욱 엄중히 신경 써야 할 상황에 놓였다. 비단 일어난 화재만이 핵심은 아니다. 공동체를 이루는 우리부터 평소 가연 폐기물 보관과 처리를 올바른 절차에 맞게 진행하고, 의심 가는 행동 목격 시 바로 신고할 수 있어야겠다.

또, 방화 의심 지역 소방 순찰과 불시 출동, 소방시설 설치 현장 점검 등을 통해 철저히 대비한다면 사전 예측이 어려운 사건에 신속하고 정확하게 대응할 수 있다.

- 참고자료 출처

- http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=222030600143

- http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2022030702100231731001&ref=naver

- https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo192.do?lawodNm=%ED%98%95%EB%B2%95&jomunNo=167&jomunGajiNo=

- https://www.yna.co.kr/view/AKR20180530149200797

- https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20180525601015

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%99%BE%E5%B1%8B%E3%81%8A%E4%B8%83

- https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgslInfoReadPage.do;jsessionid=FB7rJlvEHXfCSLjkUTNo7GahxVaai4lVVoP69v9yS8nDmFvq0cdcUesxTJeAi1Ar.eduweb_servlet_engine6?1=1&searchPageRowCnt=10&A=A&AST_SEQ=2601&searchType=all&searchNtnl=JP&searchNtnlCls=1&CTS_SEQ=42484&ETC=3&searchTy=4

- https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005810031&plink=ORI&cooper=NAVER

- https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=003&aid=0002522172

- http://www.uljin.com/bbs/board.php?bo_table=bbs_13&wr_id=4146

글. 오민영