공동주택 화재로 인한 사망자의 인적특성

1. 서론

우리나라의 주거형태는 아파트, 연립주택, 다세대주택으로 이루어진 공동주택이 절반 이상을 차지하고 있다. 따라서 주거시설은 주거라는 그 고유의 기능과 함께 화재 등 재난으로부터 공간 및 시설 적으로 안전성을 갖추어야 한다. 그럼에도 불구하고 2014년부터 2018년까지 발생한 화재(사망자)는 단독주택 14,5%(사망자 38.7%), 공동주택 11.1%(사망자 17.8%) 순으로 가장 높은 분포를 차지하고 있다(소방청, 국가화재정보시스템). 특히 발생건수 25.6%에 비해 사망자수가 56.5%로 화재발생건수 대비 사망자 비율이 현격히 높다. 이는 주거로서 음식조리와 난방을 위한 화기시설의 설치, 취침의 용도로 사용되는 기능과 더불어 노인, 유아, 장애인 등 재해약자가 다수 거주할 수밖에 없는 용도 특성에 기인하는 것으로 판단된다.

공동주택에서 화재로 인한 사망자의 인적특성을 파악하고자 2014년에서 2018년까지 공동주택에서 사망자가 발생한 화재사례 233건을 소방청, 행정안전부 자료를 통해 추출하였다. 또한 233건의 화재에서 발생한 사망자 271명의 인적 특성을 파악하기 위해 사망자 수와 사망원인을 연령별, 성별로 구분하고 교차분석 하여 각각의 특성을 파악하였다. 또한 요일별 사망자 수, 시간대별 사망자 수 등 사망의 인적 특성과 관련된 주요 요소로 구분하여 분석하였다(소방청. 화제통계연감, 2019).

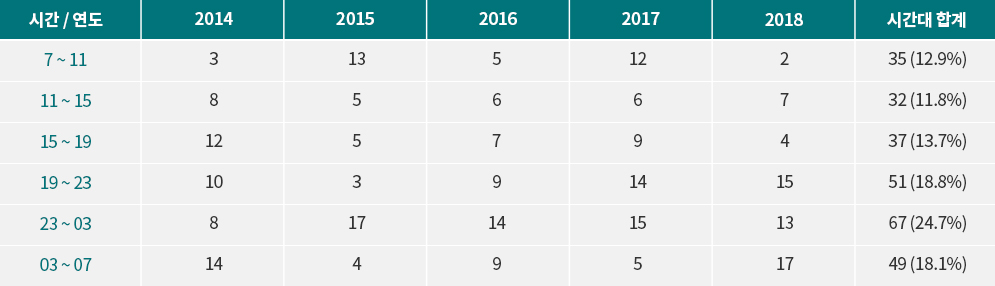

2. 시간대별 사망자 특성 분석

[표 2.1]은 공동주택의 화재로 인한 사망자를 화재발생 시간대로 구분하여 조사한 자료이다. 사망자가 많은 시간대는 23시~3시 24.7%, 19시~23시 18.8%, 3시~7시 18.1% 순으로 조사되었다. 저녁 및 심야 시간대인 19시~7시 사이에서 전체 사망자의 61.6%가 발생하고 있고, 특히 23시~7시까지 8시간 동안 43.5%의 사망자가 발생하는 것은 취침으로 인해 화재발생 인지가 늦은 것이 결정적 원인으로 판단된다.

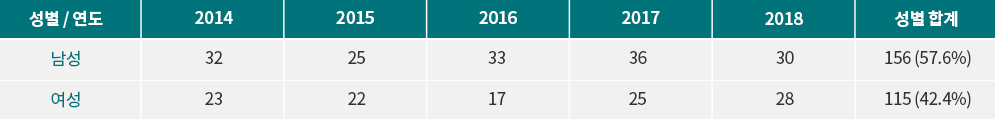

3. 성별 및 연령별 사망자 특성 분석

2019년 통계청 인구통계 자료에서 남성 49.9%, 여성 50.1%로 남녀성비에서 여성이 약간 더 많은 것으로 보고되어 있는데 화재로 인한 전체 공동주택 사망자 중 57.6%가 남성으로 여성 42.4% 보다 매우 높은 특징을 보이고 있다. 이렇듯 사망자에서 남성이 차지하는 비율이 현격히 높은 것은 [표 3.3] 연령별 사망자에서 40세~59세 사이가 다른 연령대에 비해 높고, [표 3.5] 성별 사망원인에서 화상이 포함된 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’ 비율이 여성 보다 높게 나온 결과와 연계하여 보면, 가족의 가장으로서 소화 또는 가족의 피난을 돕거나 하는 등의 책임행동, 사망 시 음주상태로 인한 화재인지 지연 등으로 인해 화재공간에서 대피가 늦은 게 원인이 아닐까 판단된다.

[표 3.3]은 연령별 사망자수를 조사한 자료이다. 40세~59세가 37.3%로 가장 높은 비율을 차지하고, 그 다음으로 70세 이상 23.2%, 60세~69세 15.9% 순이다. 2019년 기준 연령별 인구분포를 보면 40세~59세가 전체 인구의 32.9%, 20세~39세 27.0%, 60세~69세 11.8%, 70세 이상 10.3% 순으로 조사되어 있다(통계청, 국가통계포털).

사망자가 가장 많이 분포한 연령대인 40세~59세는 인구분포 보다도 4.4% 높은 것을 알 수 있다. 사망자 성별 조사에서 남성이 사망자의 57.6%로 여성 보다 높게 나온 결과와 연계하여 분석해 보면 40세에서 59세 사이의 남성이 공동주택 화재에 의해 가장 많이 사망하는 집단인 것으로 판단된다.

70세 이상은 인구분포 대비 사망자 비율이 가장 높은 연령대로 인구분포는 10.3%인데 반해 사망자는 23.2%로 인구분포 대비 사망자가 2배 이상 높다. 이는 화재 인지에서 피난까지 건강한 성인에 비해 대응능력이 현격히 떨어지는 것이 사망에 많은 영향을 미치기 때문인 것으로 판단된다. 반면에 인구분포 대비 사망자 비율이 가장 낮은 연령대는 20세~39세로 인구분포에서는 27.0%을 차지하고 있지만 사망자에서는 14.0%를 차지하고 있는 것으로 조사되었다. 이는 70세 이상과 그 원인 등에서 반대적 결과인 것으로 판단된다.

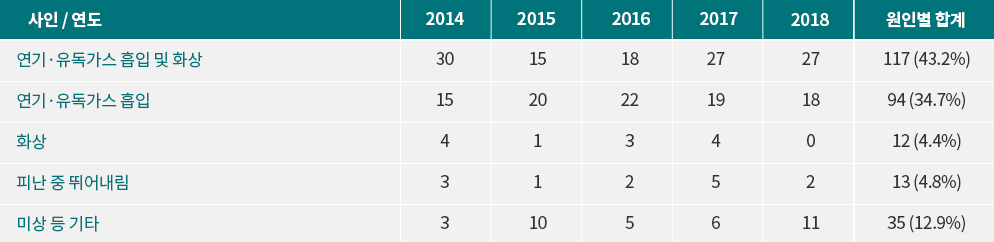

4. 사망원인별 특성 분석

[표 3.4]의 사망원인별 조사에서 가장 높은 비율을 차지하는 것은 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’으로 43.2%, 화상이 빠진 ‘연기·유독가스 흡입’이 34.7%, ‘피난 중 뛰어 내림’ 4.8% 순이다. 결국 사망원인의 77.9%는 연기 및 유독가스 흡입과 직접적으로 관련되고 화상으로만 사망에 이르는 경우는 4.4%에 불과한 것으로 조사되어 공동주택에서 화재로 인한 사망자 5명 중 약 4명은 연기와 유독가스 흡입이 사망의 주요 원인이 됨을 알 수 있다.

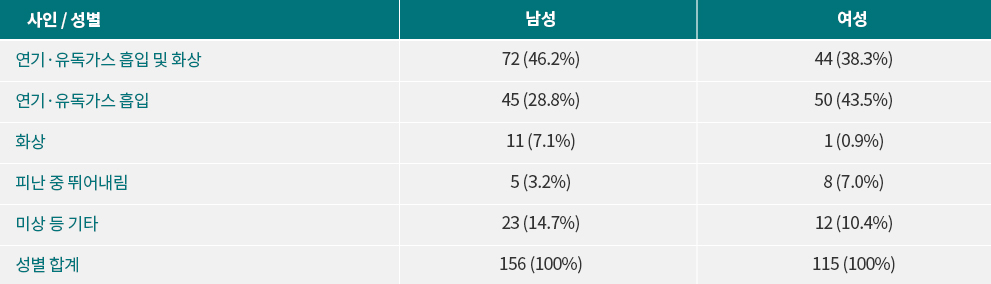

[표 3.5]는 사망원인을 남성과 여성으로 구분하여 조사한 자료이다. 남성과 여성이 주된 사망원인에서 차이를 보이고 있는데 남성은 전체 사망원인에서도 가장 높은 비율을 보였던 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’이 46.2%로 가장 높은 비율로 조사되었고, 여성은 화상이 빠진 ‘연기·유독가스 흡입’이 43.5%로 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 조사되었다. 또한 화상으로만 사망한 경우가 여성은 0.9%에 불과한데 비하여 남성은 7.1%로 많은 차이를 보이는 것도 주요한 특징이다. 결국 화상과 연관되는 비율이 여성 보다 남성이 매우 높다는 것으로 이는 화재인지의 지연뿐만 아니라 화재 주변에 여성 보다 남성이 오랜 시간 머무르고 있는 것이 주요 원인으로 판단된다.

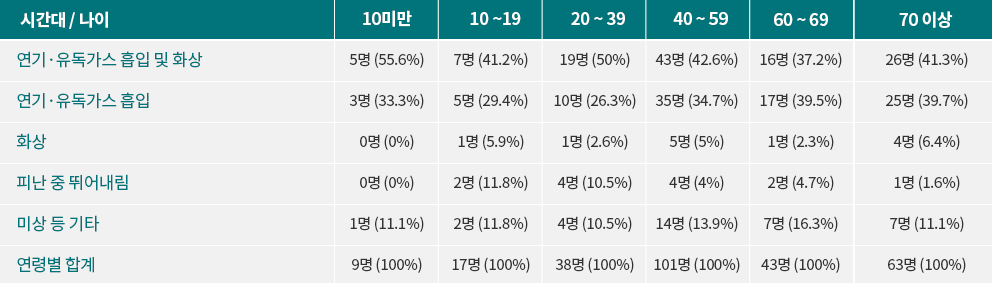

[표 3.6] 연령별 사망원인을 보면 10세 미만에서는 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’ 55.6%, ‘연기·유독가스 흡입’ 33.3% 순이고, 10세~19세는 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’ 41.2%, ‘연기·유독가스 흡입’ 29.4% 순으로 10세 미만의 소아 연령대가 10세~19세의 청소년 연령대 보다 연기·유독가스 흡입이 사망원인이 되는 비율이 상대적으로 높은 것을 알 수 있다.

가장 신체활동능력이 좋은 연령대인 20세~39세는 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’ 50.0%, ‘연기·유독가스 흡입’ 26.3%로 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’이 전체 43.2% 보다도 6.8% 높은 특징을 나타내고 있다. 사망자가 가장 많은 연령대인 40세~59세는 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’ 42.6%, ‘연기·유독가스 흡입’ 34.7%로 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’이 가장 높은 비율을 차지하고 있지만 39세 이하 연령대에 비하여 ‘연기·유독가스 흡입’과 차이가 많이 줄어든 것을 알 수 있다.

60세~69세 사이는 모든 연령대에서 유일하게 ‘연기·유독가스 흡입’이 39.5%로 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’ 보다 2.3% 높은 비율을 차지하는 것으로 조사되었다. 70세 이상에서는 ‘연기·유독가스 흡입 및 화상’이 41.3%로 가장 높은 비율을 보이지만 두 사망원인에 차이가 거의 없다. 이러한 원인은 60세 이상의 경우 연기와 유독가스에 대한 저항 및 소생능력이 건강한 성인 연령대에 비해 떨어지는 게 그 원인이 아닐까 판단된다.

결론

본 연구를 통해 성별 및 연령별 특성을 사망원인과 연계하여 분석한 결과를 보면, 남성의 사망비율이 여성 보다 15% 이상 높고, 특히 40세~59세 사이, 70세 이상의 연령대에서 사망자가 많이 발생하는 것으로 조사되었다. 또한 사망원인에서는 연기 및 유독가스가 거의 연관되나 남성이 여성 보다 사망원인에 화상이 포함되는 비율이 높은 특징을 나타냈다.

성별과 연령, 사망원인 등을 연계하여 분석해 보면 40세~59세 사이 남성은 가장으로 소화 또는 가족의 피난을 돕거나 하는 등의 책임행동, 음주상태로 인한 화재인지지연 등으로 인해 대피가 늦어 사망에 이르는 비율이 높은 것으로 판단된다. 또한 인구분포 대비 사망자 비율이 가장 높은 70세 이상은 건강한 성인에 비해 피난 등 대응, 유독가스 등에 대한 소생능력이 현격히 떨어지는 것이 사망에 결정적 영향을 미치는 것으로 판단된다. 이는 연령별 사망원인에서 60세 이상이 다른 연령대에 비해 상대적으로 화상이 빠진 ‘연기·유독가스 흡입’이 높은 결과에서도 확인할 수 있었다.

상기 분석결과를 통해 공동주택은 가장 안전해야 할 주거시설임에도 불구하고 화재로 인해 가장 많은 사망자가 발생하는 시설임을 알 수 있었다. 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 취침 등의 상황에서도 화재를 신속하게 인지할 수 있는 경보시스템, 신속한 피난 등 화재초기 적절한 대응에 대한 매뉴얼과 교육, 노인 등 재해약자를 위한 안전시스템 등이 우선적 필요한 것으로 판단된다.

- 참고자료 출처

- 국가법령정보센터. Retrieved from http://www.law.go.kr.

소방청 국가화재정보시스템. Retrieved from http://www.nfds.go.kr.

국가통계포털. Retrieved from http://kosis.kr.

소방청(2015~2019). 화재통계연감

글. 박재성(공학박사, 숭실사이버대학교 소방방재학과 교수)