작명으로 풀어보는 국민생선 ‘명태’이야기

나고 자란 곳이 같은 둘이 헤어진 뒤 다시 만난다면 어떻게 변해 있을까? 산골짜기에서 눈바람을 맞으며 살아온 녀석, 누군가에게 코가 꿰인 녀석. 이 둘은 한 어미 배에서 나왔다. 하지만 시간이 흐른 후 만난 두 녀석의 모습은 너무나 달라져 있었다. 국, 찜, 조림 등의 식재료로 쓰이는 황태와 꾸덕꾸덕한 식감을 자랑하는 코다리의 이야기다. 실제로 황태와 명태는 모두 한 생선에서 파생됐다. 이름도 모양도 다르지만, 어미가 같다. 이 둘의 어미는 바로 겨울철 대표 생선 ‘명태’다.

명태는 왜 ‘명태(明太)’가 됐을까?

지금은 ‘명태’라 불리지만 사실 처음에는 이렇다 할 이름이 없는 무명(無名)의 생선에 불과했다. 강원도에서는 명태가 북방 바다에서 왔다 해 북어(北魚)라 부르기도 했다. 하지만 정식 이름은 아닌 일종의 애칭과도 같았다. 조선 초기까지만 해도 명태는 문헌에서 찾아볼 수 없는 존재였다. 효종 3년(1652) 「승정원일기」에 명태가 등장하기는 한다. 하지만 무명의 생선이라 함부로 먹어서는 안 된다는 내용이었다. 명태가 본격적으로 이름을 드러내기 시작한 건 조선 인조 때부터다. 당시 이유원이 저술한 「임하필기」에 명태가 언급돼 있다.

“명천(明川)에 태(太)씨라는 성을 지닌 어부가 잡은 생선을 도백에게 바치니 도백이 맛있게 먹고는 생선의 이름을 물으니 아는 이가 없었다. 이에 도백이 어부의 성을 따서 명태(明太)라고 하는 것이 좋겠다고 하였다.”이유원, 「임하필기」中

함경도 관찰사로 부임한 이가 명천군을 방문했다가 식사 중에 식탁에 오른 생선이 맛있어 이름을 물었다는 대목이다. 이러한 연유로 명천군의 ‘명’자와 고기를 잡은 어부 태 씨의 ‘태’자를 따서 지금의 명태라는 이름을 갖게 된 것이다.

명태는 신성한 수호물이다?

- 의미 세상을 크게 밝힌다.

- ㆍ제사상에 올라가는 이유 : 훌륭한 아들을 많이 낳고, 부자가 되게 해준다는 메세지가 담김

그렇다면 명태가 제사상에 올라가게 된 이유는 무엇일까? 예로부터 명태는 제사는 물론 고사, 전통혼례 등에서 사악한 기운을 물리치는 신성한 수호물로 여겨져 왔다.그 이유는 명태의 이름과 생김새에 있다. 먼저 한자풀이를 해보자. 명태는 한자어로 밝을 명(明), 클 태(太)를 쓴다. 세상을 크게 밝힌다는 의미다. 생김새에도 또 다른 메시지가 담겨 있다. 명태는 다른 생선보다 머리가 크고 알이 많은 편이다. 그래서 우리 조상들은 많은 알처럼 훌륭한 아들을 많이 낳고, 큰 머리처럼 부자가 되게 해준다고 믿었다. 현재의 제사상에 명태가 빠지지 않고 올라가는 이유이기도 하다.

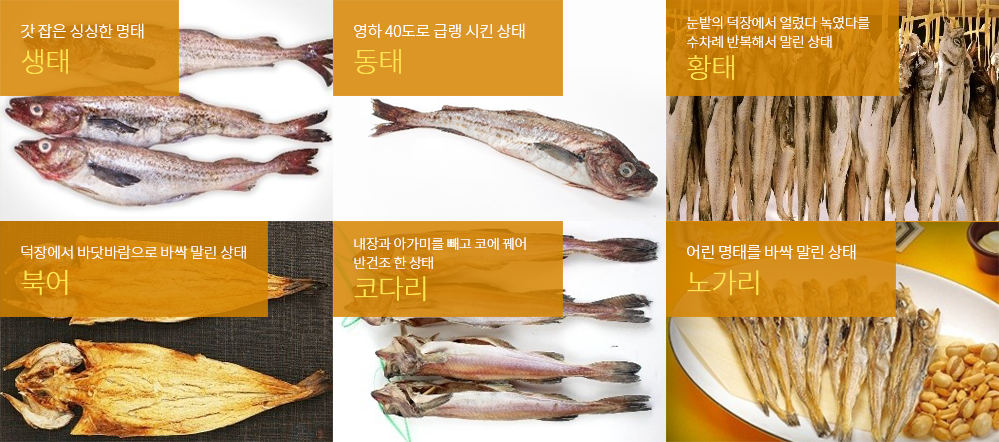

‘이름 부자’ 명태의 맛있는 변신

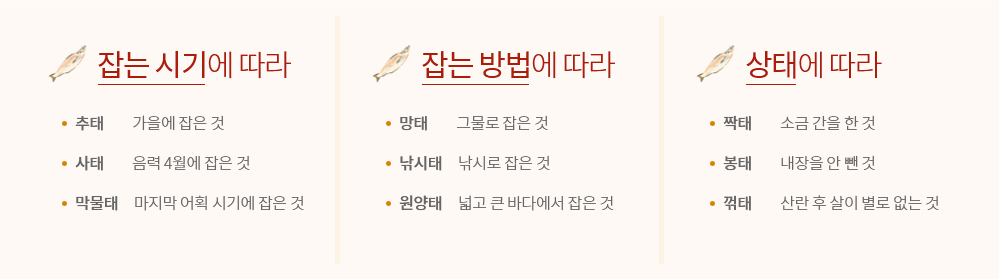

현재 명태는 명태 외에도 여러 가지 이름이 있다. 가공 방법과 어획 방식, 시기 등에 따라 명칭이 달라진다. 싱싱한 생물 명태는 생태라 하고, 생태를 얼린 것은 동태라고 한다. 명태를 건조하면 북어, 또다시 노랗게 말리면 황 태가 된다. 술안주로 제격인 명태의 새끼는 노가리, 소금에 절여 말린 것은 짝태라고 한다. 어디 그 뿐일까? 내장과 아가미를 빼고 4~5마리를 한 코에 꿰어 말리면 코다리가 된다. 또 그물로 잡으면 망태, 낚시로 잡으면 조태라고 부른다. 이외에도 추태, 춘태, 사태 등 수많은 이름이 있다. 명태는 이름만 다양한 것이 아니다. 맛도 제 각각이다. 동태는 얼큰한 탕으로 끓여 먹을 수 있다. 북어는 소주 한 잔 걸친 다음날 해장국으로 안성맞춤이고, 코다리는 찜으로 해 먹어야 제 맛이다.

글. 소방안전플러스 편집실