우리에게 익숙한 비상구 픽토그램이 탄생한 계기,

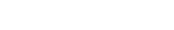

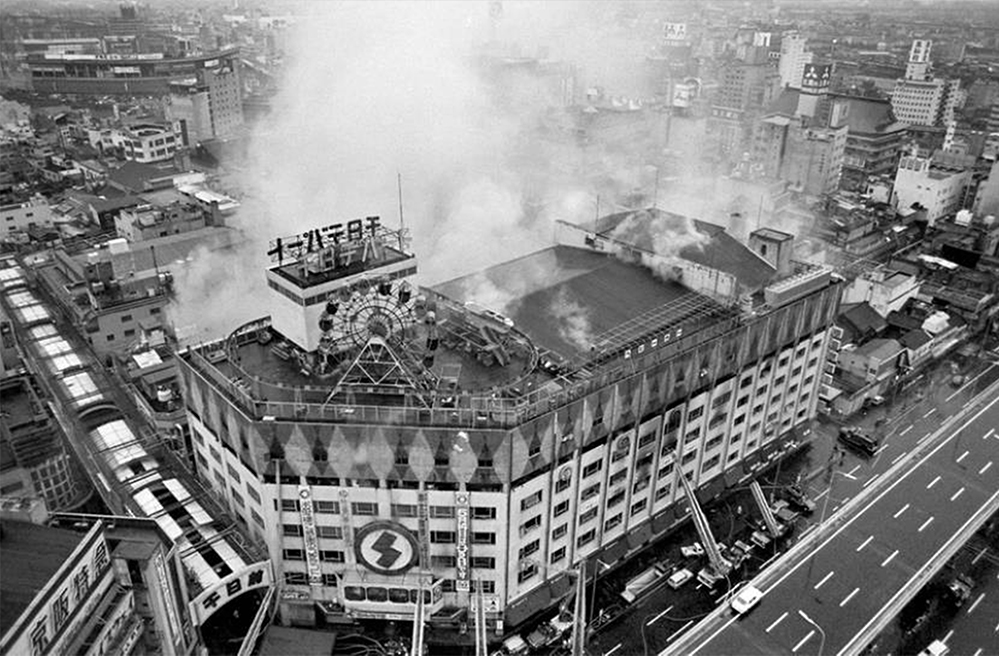

일본 센니치 백화점 화재

어디서든 즉시 알아볼 수 있다. 어둠 속에서 특히 눈에 잘 띄는 초록색과 열린 문으로 달려가는 몸짓을 단순화한 표현이 조화롭게 어우러진 덕분이다. 반짝, 하고 조명이 들어오는 순간 우리를 비상구로 안내하는 이 픽토그램*은 지금으로부터 50년 전에 일어난 사고를 계기 삼아 탄생했다. 바로 일본 센니치 백화점 화재(千日デパート火災)다.

*픽토그램(Pictogram) : 사물, 시설, 사회적 행위나 개념 등을 누구나 알아볼 수 있게 만든 그림문자

늦은 밤 발생한 화재로 인해 공간을 가득 메운 유독물질

일본 오사카의 번화가인 난바에 자리한 센니치 백화점은 연면적 2만 7,514㎡(약 8,320평) 위에 지하 1층~지상 7층, 즉 총 8층으로 구성하고 있었다. 그중 5개 층에만 백화점과 슈퍼마켓이 들어서 있고, 지하 1층엔 카페, 6 ‧ 7층은 각각 게임센터와 카바레를 운영하기에 정확히는 복합건축물이라 할 수 있는 셈이다.

빌딩에 사고가 난 시점은 1972년 5월 13일 오후 10시 27분경이었다. 상당히 늦은 시간인데 백화점 영업을 마치고 3층에서 전기 배선 공사를 하던 중 발생했기 때문이다. 참고로, 처음엔 공사를 진행한 근로자의 담뱃불이 원인으로 알려졌으나 훗날 조사와 재판을 거치는 과정에서 끝내 정확하게 밝혀내진 못했다.

한편 불은 마침 같은 층인 이불매장에서 확산해 셔터가 닫히지 않은 에스컬레이터와 계단을 통해 위아래로 번져나가기 시작했다. 동시에, 합성섬유 제품, 건축 자재 ‧ 내장재 등이 연소하면서 생긴 유독물질과 연기가 자욱하게 차올랐다.

탈출하려는 발길을 가로막은 원인은 소홀한 안전 관리

앞서 설명했듯이 이미 마감한 백화점은 고객이 없었지만, 문제는 다른 곳이었다. 주말 밤을 맞이한 카바레엔 직원을 포함한 총 181명이 모여 있었고, 엘리베이터는 정전으로 움직이지 않았다. 게다가 당장 생각나는 탈출로는 개방 자체가 불가능했다. 1층까지 곧장 내려갈 수 있는 출입구는 물론, 각층과 연결한 비상계단은 아예 잠긴 상태였던 까닭이다. 현재와 달리 소방법 체계화와 적용이 제대로 이뤄지지 않았던 당시의 건물 대다수는 비상구를 잠그거나 통로에 육중한 박스 등을 쌓아두기가 예사였고, 이곳 역시 마찬가지였다.

<뒤늦게 탈출을 위해 문을 열 열쇠가 있는 사무실로 향했지만, 때가 늦어 접근조차 어려웠다. 설상가상으로, 그나마 개방해 둔 직통계단 또한 환기구에서 흘러나온 유독가스가 가득해 이용할 수 없었다.

나중에 밝혀진 안타까운 사실은 적지 않은 사망자를 발견한 지점이 막힌 통로 근처였다는 점이다. 평소 옆 볼링장으로 통하는 길을 기억한 직원이 앞장서 안내했으나 하필 공사 중이라며 벽돌로 단단히 봉쇄한 바람에 그대로 질식할 수밖에 없었다. 더 나아가 고심 끝에 셔터를 올린 중앙홀 계단 방향으로는 오히려 꽉 찬 연기가 대량 유입하면서 사태를 더욱 악화시켰다.

물론 살아날 방법은 분명 있었다. 실제로 내부 구조를 잘 알고 있었고 평소 곳곳에 있는 비상구를 자주 이용했던 여직원 2명은 무사히 생존한 바 있다. 다만 숨쉬기 힘든 시간이 길어질수록 인명 피해는 커지는 상황에서 이 같은 위치를 알려주는 표식은 대다수 피해자의 희뿌연 시야 안에 전혀 들어오지 않았다.

결국 일본에서 발생한 빌딩 화재 중 가장 대규모로 일컬어지는 이 사고는 118명이 사망하고 78명이 부상 당하면서 막을 내렸다. 돌이켜 보면 이미 1932년 건립한 가부키 극장을 개조해 썼던 만큼 마땅한 소방시설이 없었고, 건물주가 욕심껏 여기저기 세 주는 바람에 관리 주체가 복잡해지면서 예기치 못한 불에 속수무책이었던 탓이 있다. 게다가 백화점을 관리하는 회사에서 단순히 소화기로 해결할 수 있을 줄 알고 소방서 출동 신고를 미뤘다가 오히려 시간을 지체하면서 피해는 더 커졌다.

지난날의 비극을 딛고 탄생해 많은 생명을 구하는 상징으로

아울러 센니치 백화점 화재를 기점으로, 연기에 우왕좌왕하고 있을 때 기존에 ‘非常口(비상구)’라고 쓴 표지판은 인식이 어렵다는 주장이 설득력을 얻었다. 눈에 잘 띄지 않는 데다 한자가 낯선 외국인과 글을 읽을 줄 모르는 어린이는 보고도 모른 채 지나칠 우려가 있다는 이유에서다. 덧붙여 서체에 따라 위압감이나 공포감을 조성한다는 한계가 존재했다.

따라서 정부에선 직관적으로 인지할 수 있는 픽토그램을 공모했고, 총 3,300점 가운데 코타니마츠 토시후미(小谷松敏文)가 제출한 도안이 선정의 영예를 안으면서 초기 형태가 탄생했다. 또한, 일본디자인학회장을 역임한 전문가, 오오타 유키오(太田幸夫)가 조금 더 개선해 오늘날 비상구 유도등으로 널리 쓰이는 디자인을 완성할 수 있었다.

같은 피해를 되풀이하지 않기 위해 국제표준기구(ISO)에 제출한 작품은 이제 한국을 비롯한 전 세계에서 통용한다. 비록 지난날의 비극은 막지 못했으나 이로써 세상에 나온 픽토그램은 앞으로 꾸준히, 많은 생명을 구할 테다.

- 참고자료 출처

- https://ja.wikipedia.org/wiki/千日デパート火災

- http://www.siminilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=581877

- https://www.joongang.co.kr/article/24113573

- http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1391013

- http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018082915290603675

- https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=28928105&memberNo=37451778&vType=VERTICAL

- https://mainichi.jp/graphs/20220512/mpj/00m/040/061000f/1

글. 오민영(웹진작가)