돌리거나 잡아당기지 말고 ‘똑딱’! 간편한 비상구 잠금장치, 패닉 바

손 쓸 필요조차 없다. 팔꿈치로 가볍게 터치하면 곧바로 열린다. 간편한 비상구 잠금장치인 패닉 바(Panic Exit Device)의 특징이다. 미국이나 영국과 같은 선진국에서 공공기관, 병원, 학교 등 다중이용시설의 비상탈출로에 설치를 의무화한 이 장치는 화재 등 위급상황 발생 시 신속한 피난을 돕는다.

화재 피난을 위해 벽돌담을 맨손으로 부순다고? 죽음의 공포가 불러오는 혼란

흔히 재난을 소재로 한 드라마나 영화를 보면 화마가 바로 뒤를 덮쳐오는데 좀처럼 비상구를 찾지 못하거나 굳게 잠긴 문을 무작정 두드리며 살려달라고 외치는 장면이 나오곤 한다. 게다가 실제로도 출입구를 가로막은 벽돌담을 훨씬 연약한 맨손으로 부수려 하거나 아예 고층빌딩 창문을 깨고 투신하는 등 극단적인 조치를 감행한 사례가 적지 않다.

이처럼 가망 없는 행위를 시도하거나 번복하다가 맞이하는 비극은 객관적으로 안타까운 한편, 다소 어리석어 보이기 마련이다. 그런데 정신분석학에 의하면 누구나 같은 조건 앞에선 비슷한 반응이 나올 수밖에 없다고 한다. 불안에 의한 퇴행으로 잠시 인지 능력이 저하하는 패닉(Panic)이 오면서 올바른 판단을 하기 어려운 까닭이다. 즉, 이제껏 마주해본 적이 없는 죽음의 공포는 평소엔 손쉽게 발견하는 해결 방법을 모른 채 지나치게 하거나 제대로 이용하지 못하게끔 방해한다.

특히 비상탈출로로 향하는 문이 열리지 않을 때의 혼란은 초조한 심리를 자극하기에 충분하다. 우선 열기와 연기가 가득한 공간에선 분간이 힘들다. 또한, 오가며 자주 봐왔다고 해도 주어진 시간이 촉박한 탓에 손잡이를 돌려야 하는지 아니면 당기거나 밀어야 하는지 판단이 서지 않아 무작정 흔들 수밖에 없다. 더불어 금속으로 이뤄진 만큼, 높은 온도로 달궈졌을 때 잡기 어렵고 만약 노약자나 환자를 부축하고 있다면 남는 손이 없어 궁지에 몰리기 쉽다. 우리가 자주 이용하는 레버 타입 혹은 원형 손잡이가 빠른 개방에 부적합한 이유다. 결국 해답은, 패닉 바라고 할 수 있다.

누구나 손쉽게 열 수 있는 비상구 잠금장치…법적 의무 설치가 중요

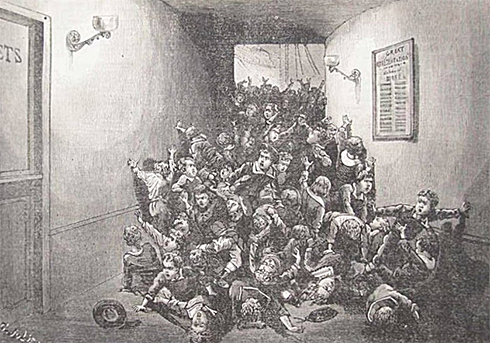

앞서 설명한 심리적 불안 상태에서 이름을 따온 패닉 바는 누르면 바로 문이 열리는 막대 모양 장치로, 해외에선 푸시 바(Push bar)라고도 불린다. 그 역사는 상당히 긴데 1883년 6월 영국 선덜랜드의 빅토리아홀 대참사에서 비롯했기 때문이다.

당시 이곳에선 마술 공연을 관람한 어린이 관객 중 추첨을 통해 퇴장 시 장난감 경품을 선물한다고 알리며 무작위로 사탕을 나눠줬고 순식간에 아동 1,100명이 한 데 몰리면서 대혼돈을 빚었다. 문제는, 유일한 출입구가 좁아 서로 끼이는 사고가 생겼고 심지어 문이 열리지 않아 경첩을 떼야 했다는 사실이다. 결과적으로 3~14세 아이 183명이 압사하고 나서야 공공시설에 최소한의 비상구를 설치해야 한다는 법안이 통과했다. 더 나아가 해당 사건에서 모티브를 얻어 일반 성인뿐 아니라 유아까지 이용할 수 있는 초기 비상구 잠금장치를 발명했고 널리 알려지기 시작했다. 이로써 탄생한 패닉 바는 현대에 이르러 선진국 어디서나 쓰이고 있다. 배경에서 알 수 있듯, 힘이 부족한 어린이와 노인 또한 바를 살짝 밀면 비상구를 열 때 유용하다. 자연히 일반인 역시 자력으로, 혹은 환자와 함께 피난할 수 있다.

다만, 국내에선 설치 빈도와는 별개로 아직 비상구 개폐 손잡이 설치에 관한 의무 규정이 존재하지 않는다. 또한, 피난과 설치 관련 근거는 건축법에 해당하고, 소방법은 관리 위주이기에 우리 사회의 합의와 소통이 신속히 이뤄져야 할 필요가 있다.

글 : 오민영(웹진작가)